一、固态电池概述与技术路线

固态电池作为一种革命性的储能技术,其核心原理在于使用固态电解质替代传统锂离子电池中的液态电解质,从而从根本上解决电池安全性问题并提升能量密度。

与使用液态电解质的传统锂电池相比,固态电池具有多重显著优势:

在安全性方面,固态电解质不可燃、不易泄漏,有效抑制锂枝晶生长,大幅降低热失控风险;在能量密度方面,固态电池可兼容更高容量的正负极材料,如高镍正极、硅碳负极乃至金属锂负极,理论能量密度可达500Wh/kg以上,远超当前液态锂电池(200-300Wh/kg);在循环寿命方面,固态电解质化学稳定性更高,能够减缓界面副反应,有望实现更长循环寿命;此外,固态电池还具备更宽的工作温度范围和更简化的封装结构等优势。

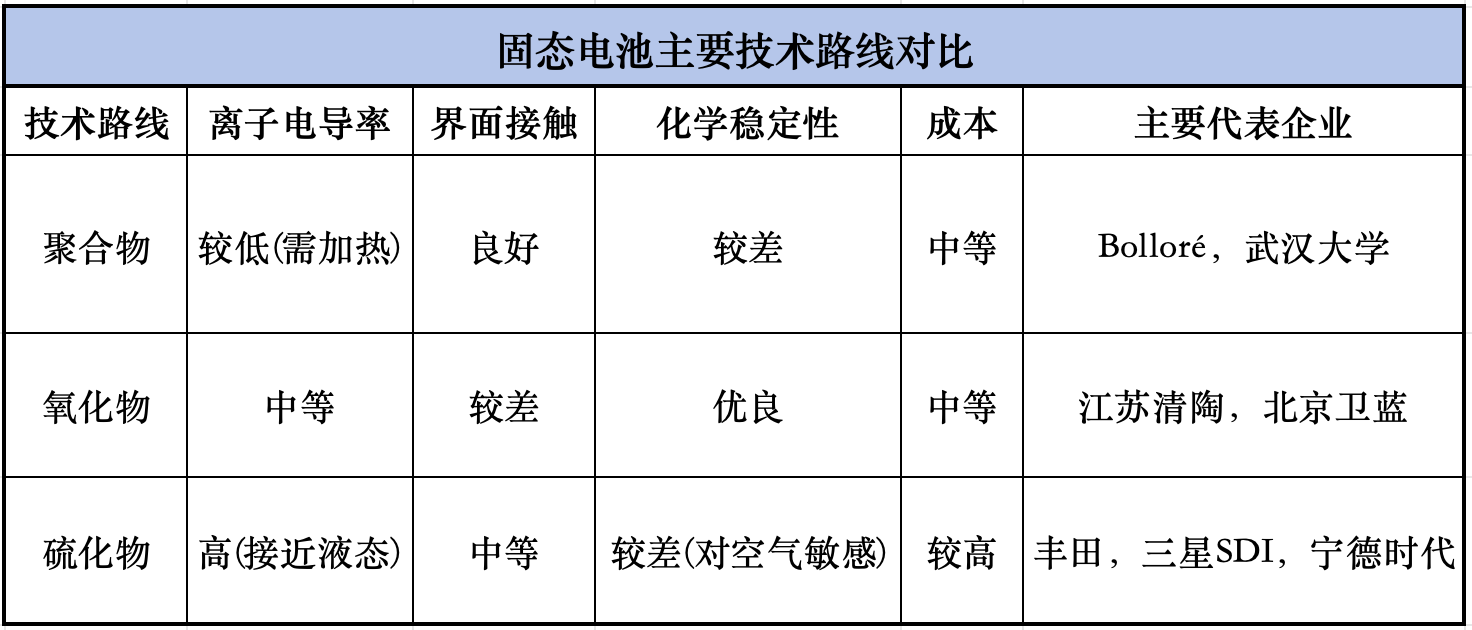

从技术路线来看,固态电池主要分为三种类型,各自具有独特的特点和挑战:

聚合物电解质:具有较好的柔性和成膜性,易于加工,但室温离子电导率低,需要加热(通常60-80°C)才能正常充放电,且化学稳定性较差,抗氧化电位有限。这类电解质主要被法国Bolloré应用于其Bluecar电动汽车中,是国内最早实现产业化应用的固态电池技术路线。

氧化物电解质:化学稳定性高,机械强度好,电化学窗口宽(最高可达9V),但室温离子电导率偏低,界面接触问题较为突出,固-固界面阻抗大。国内龙头企业如江苏清陶、北京卫蓝等主要聚焦于此路线,并已实现半固态电池的量产装车。

硫化物电解质:离子电导率最高(接近甚至超过液态电解质),电化学稳定性好,但界面稳定性差,对空气敏感(遇水会产生硫化氢有毒气体),且成本较高。这一路线主要由日本企业(丰田、松下)和韩国企业(三星SDI、LG新能源)主导,国内宁德时代、蜂巢能源等也在积极布局。

值得注意的是,当前产业化进程中,半固态电池作为一种过渡方案占据了重要位置。半固态电池保留少量电解液(一般在5-15%),既改善了界面接触问题,又显著提升了安全性,成为当前平衡技术成熟度与性能提升的最佳选择。

二、产业发展现状与规模化进程

1.全球发展格局与竞争态势

全球固态电池竞争格局呈现多元化、多极化的特点,各国根据自身技术积累选择了不同的发展路径。日本凭借其在硫化物电解质领域的深厚积累,以丰田为核心代表,计划2027年实现全固态电池装车测试,2030年后大规模量产。韩国通过三星SDI和LG新能源等巨头企业,聚焦硫化物路线,预计2027年启动量产。美国则以QuantumScape等初创企业为代表,专注于能量密度、充放电速度等核心性能的突破性提升。

中国固态电池产业呈现出百花齐放的格局,政府通过《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等政策大力支持固态电池发展。2024年更是投入60亿元专项研发资金加速技术攻关。在技术路线上,国内企业呈现出多种路线并行发展的态势,氧化物路线产业化进度领先,硫化物路线也在积极布局。从企业类型看,宁德时代、比亚迪等传统电池巨头与江苏清陶、北京卫蓝等专业固态电池企业共同推动着产业发展。

2.半固态电池:产业化先行军

半固态电池作为全固态的过渡方案,已率先实现规模化量产与应用。在消费电子领域,欣旺达截至2025年9月消费类半固态电池累计产量已突破800万颗,成功开发了消费类半固态安全应用与消费类半固态低温应用两大核心场景。该电池基于固态电解质-电解液协同作用,在零下30℃的极端低温环境下仍能保持超过70%的容量,大幅改善低温突发掉电、关机等问题,同时从结构层面强化电池的耐滥用特性,有效抑制热失控风险。

在电动汽车领域,2024年4月,上汽集团发布的智己L6搭载了清陶能源提供的半固态电池“光年”,该电池载电量提升30%,可实现高温不可燃,充电12分钟续航400km。蔚来在2023年底推出的ET7车型中搭载了与卫蓝新能源合作的150度半固态电池包,单电芯能量密度高达360Wh/kg,实现了超过1000公里的续航里程。这些案例标志着半固态电池已在高端电动汽车领域实现商业化应用。

3.全固态电池:产业化时间表逐渐清晰

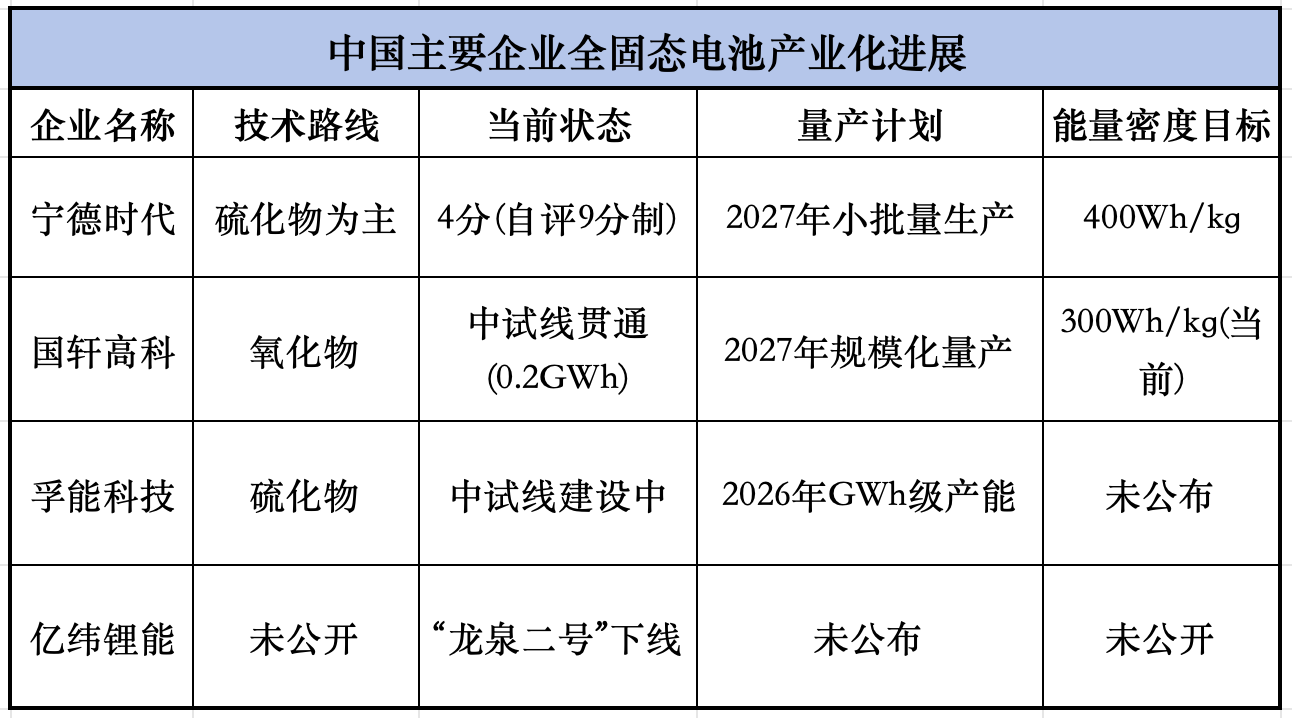

全固态电池的产业化进程已成为全球竞争的焦点。根据中国科学院院士欧阳明高的预测,全固态电池产业化将于2027年至2028年开始,到2030年实现规模产业化,届时能量密度可达400Wh/kg;而能量密度达到500Wh/kg的车用全固态电池将于2030年至2035年间实现量产。中国电子科技集团第十八研究所研究员肖成伟进一步细化预测:2025年业界将推出全固态样车;2027年实现百辆到千辆级的示范;2030年实现全固态电池小规模量产和整车应用;2035年实现全固态电池大规模量产。

企业层面的进展也印证了这一时间表。宁德时代董事长曾毓群曾表示,如果以1到9分为固态电池的技术和制造成熟度打分,那么宁德时代现在可以得4分。公司计划在2027年实现全固态电池的小批量生产,能量密度目标为400Wh/kg。国轩高科于2025年5月公布了金石全固态电池最新进展,首条试验线正式贯通,设计产能达到0.2GWh,良品率高达90%。孚能科技预计将于2025年年底建成设计产能达0.2GWh的硫化物全固态电池中试线,并向战略合作伙伴客户交付60Ah的硫化物全固态电池。亿纬锂能在2025年9月宣布其固态电池研究院成都量产基地揭牌,“龙泉二号”全固态电池成功下线。

三、产业链结构与市场前景

1.产业链各环节构成与机遇

固态电池产业链与液态锂电池相似,但关键材料和技术发生了显著变化,带来了新的产业链机遇:

上游材料环节:主要包括固态电解质、高能量密度正负极材料、复合集流体等。其中,固态电解质是最核心的增量材料,直接决定了电池的性能和成本。根据测算,2030年全球固态电池出货量将达到808GWh,对固态电解质的需求将呈现爆发式增长。上海洗霸等已实现吨级量产的企业,凭借其成本优势和高良品率,在市场中占据领先地位。此外,高镍正极材料(容百科技、巴莫科技)、硅碳负极(贝特瑞、翔丰华)以及超薄锂箔等材料也是固态电池关键材料的重要组成部分。

中游制造环节:包括电芯制造、模组组装和电池包封装。固态电池的制造工艺与传统液态电池有显著不同,前段极片制造需要匹配干法电极工艺,中段需要采用叠片替代卷绕,新增胶框印刷+等静压处理,后段则取消注液环节,提升对高压化成的要求。这些工艺变化为设备企业带来了新的机遇。先导智能、利元亨、联赢激光等企业已针对固态电池的特殊需求开发了专用设备。

下游应用环节:初期主要集中于高端电动汽车、消费电子、eVTOL(电动垂直起降飞行器)、无人机、储能系统等领域。随着成本下降和技术成熟,逐步向主流电动汽车市场和中高端消费电子领域渗透。值得注意的是,不同应用领域对固态电池的性能要求和价格承受能力存在差异,这为固态电池企业提供了多样化的市场切入点。

2.市场规模与增长驱动因素

根据研究报告预测,全球固态电池市场将迎来快速增长:2025年全球固态电池需求将达到16.4GWh,对应市场空间为144亿元;到2030年,全球固态电池需求将达到270.8GWh,市场空间达到2180亿元,其中全固态电池市场空间为1138亿元。而更为乐观的预测则认为,2030年全球固态电池出货量将达到808GWh,全固态电池的需求量有望超150GWh。

固态电池市场的快速增长主要受以下因素驱动:

新能源汽车对高安全性与高能量密度电池的迫切需求:随着消费者对电动汽车续航里程和安全性的要求不断提高,传统液态锂电池越来越接近其能量密度极限(约300-350Wh/kg),而固态电池理论能量密度可达500Wh/kg以上,能够有效解决"里程焦虑"问题。

消费电子产品对轻薄化与高安全性的追求:智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备等消费电子产品对电池的体积能量密度和安全性要求越来越高,固态电池能够提供更安全、能量密度更高的解决方案。

新兴应用场景的涌现:低空经济(eVTOL)、人形机器人、家庭储能等新兴领域对电池性能有特殊要求。如eVTOL需要极高能量密度和功率密度的电池,人形机器人需要高安全性的电池系统,家庭储能则需要高安全性的电池以便进地下室安装。

政策支持与引导:各国政府将固态电池作为战略新兴产业予以支持,中国政府自2020年以来出台多项政策支持固态电池发展,2024年投入60亿元专项研发资金加速技术攻关。

3.设备市场:产业化的先行受益者

在固态电池产业化进程中,设备企业成为第一波受益者。据高工锂电不完全统计,2025年上半年,先导智能、海目星、赢合科技、利元亨等多家头部设备企业披露的新签及在手订单总额已超过300亿元,同比增长幅度高达70%-80%。其中,海目星上半年新增订单约44.21亿元,同比增长117.5%,截至6月末在手订单规模突破100亿元。

固态电池设备市场的快速增长主要源于产业对中试线的大规模投入。目前,固态电池产业已有8家电池企业搭建了中试线,普遍规模在0.3GWh左右,涉及宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电等头部企业。这些中试线的建设为设备企业带来了实质性订单。先导智能作为拥有完全自主知识产权的全固态电池整线解决方案服务商,已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节。联赢激光则在极耳焊接等工艺中抢占差异化先发优势。

四、政策与资本环境分析

1.政策支持体系

中国政府对固态电池产业的支持呈现全方位、多维度的特点,已形成从研发支持、标准制定到应用示范的完整政策体系:

研发支持政策:工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》,明确支持储能用固态电池发展,提出加快长寿命、高安全性固态电池技术攻关,推动锂电池和钠电池固态化发展。2024年投入60亿元专项研发资金加速固态电池技术攻关。

标准体系建设:工信部印发的《2025年工业和信息化标准工作要点》提出建立全固态电池标准体系,以加速其产业化进程。《电动汽车用全固态电池单体规格尺寸》团体标准已正式通过立项审查并列入中国汽车工程学会标准研制计划。

区域产业布局:北京、上海等地将固态电池纳入当地产业规划,凸显其在新能源汽车、储能、消费电子、低空经济等领域的应用潜力。这些地区依托其人才、技术和产业基础优势,正在打造固态电池产业集群。

最新政策动向:2025年9月,八部门联合印发的《有色金属行业稳增长工作方案(2025-2026年)》明确支持全固态电池材料等高端产品应用验证。工信部也强调支持相关基础研究,预示着固态电池产业化进程加速。

2.资本市场热度与投资逻辑

固态电池领域在资本市场上的热度持续攀升,成为新能源领域的投资焦点。从投资逻辑来看,固态电池产业链各环节呈现出不同的投资价值:

高壁垒材料领域:包括硫化物电解质、超薄锂箔、LATP/LLZO氧化物、硅碳负极等。这些材料技术壁垒高,产业化后有望维持较高利润率。例如,上海洗霸专注LLZO氧化物电解质研发,已实现吨级量产,良品率98%,成本较进口低50%,独供比亚迪刀片固态电池项目,2024年净利润同比大增210%。

专用设备领域:干法电极、涂布热压等设备需求激增。先导智能等企业已实现全段设备供应,并获得了国内外龙头企业的订单,市场占有率高达70%。2025年Q1先导智能固态设备营收同比增210%,绑定宁德时代、比亚迪等核心客户。

电池制造环节:头部企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科等凭借其技术积累和客户资源,在全固态电池领域布局深入。这些企业大多计划在2027年左右实现全固态电池的小批量生产,有望享受技术领先带来的溢价。

从投资风险角度看,固态电池领域也存在技术路线不确定性、产业化进度延迟、专利壁垒等风险。尤其是日韩在硫化物核心专利占比超过60%,存在出海授权壁垒。此外,锂金属用量翻倍,若锂价重回60万/吨,将抵消成本下降红利。投资者需要密切关注技术进展和市场需求变化,谨慎评估投资风险。

五、挑战与机遇

1.产业化面临的核心挑战

尽管固态电池前景广阔,但其产业化仍面临多重挑战,需要产业链各环节共同努力克服:

技术挑战:界面阻抗问题是固态电池面临的最主要技术挑战。多数正负极材料在嵌脱锂过程中会出现体积膨胀和收缩,可能引发固态电极与电解质界面分离,导致电池寿命下降。同时,锂枝晶的生长问题仍然难以完全解决,锂金属在负极表面可能形成枝晶,甚至在固态电解质内部成核,这可能导致电池短路,从而引发安全风险。此外,以硫化物为主体电解质的全固态电池在事故中破损时,其泄漏物可能与氧气发生反应,产生有毒气体,增加对车辆造成严重损害的可能性。

成本挑战:目前全固态电池仅材料成本就高达2元/瓦时,是常规液态锂离子电池的3倍至5倍。更为保守的估计认为,固态电池2026年成本在5700元/kWh左右,这意味着一辆搭载100kWh固态电池的纯电动车仅电池的成本就接近60万元。成本高的主要原因是固态电解质(尤其是硫化物电解质)的合成条件苛刻、锂金属负极的制造难度大、生产工艺不成熟等。

产业链配套挑战:固态电解质、锂金属负极等关键材料尚未形成规模化供应,部分技术专利壁垒制约了产业发展。固态电池的生产设备也与液态电池有较大不同,需要开发专门的干法电极制造、等静压、气相沉积等设备。产业链配套不完善直接制约了固态电池的规模化生产和成本降低。

标准化与回收挑战:固态电池的标准体系尚不完善,尤其是在安全性测试、性能评价、循环寿命认证等方面缺乏统一标准。同时,固态电池(尤其是含硫化物电解质或锂金属负极的电池)的回收技术路线尚未成熟,需要建立关键材料闭环利用网络。

2.未来机遇与发展趋势

尽管面临诸多挑战,固态电池产业依然充满机遇,未来几年将迎来重要发展窗口期:

技术突破持续加速:科研院所与企业的合作正不断推动固态电池技术突破。清华大学张强团队开发出一种“富阴离子溶剂化结构”的设计策略,成功开发出新型含氟聚醚电解质,构建的8.96Ah聚合物软包全电池能量密度达到604Wh/kg,远超当前商业化电池,并顺利通过针刺与120摄氏度热箱安全测试。中国科学院金属研究所科研团队提出了固态锂电池界面调控新方案,可以实现一体化电极-电解质材料,改善界面阻抗大、锂离子传输效率低等问题。这些技术突破为固态电池产业化奠定了坚实基础。

应用场景不断拓展:固态电池有望在多个新兴领域率先实现规模化应用。在低空经济领域,eVTOL单架需150kWh级高比能电池,2035年新增需求50GWh;在人形机器人领域,2kWh-5kWh小pack,单价容忍度高,有望率先导入全固态;在家庭储能领域,欧美日“光+储”渗透率>50%,高安全固态可进地下室;在消费电子领域,固态电池已率先实现规模化应用。

产业生态逐步完善:2025年9月,由中国全固态电池产学研协同创新平台主办的“全固态电池智能制造研讨会”在清华大学召开,汇聚了电池、整车、工艺装备企业以及高校研究机构的百余位专业人士,围绕全固态电池的全链条制造关键问题开展深入交流与探讨。同期,由全固态电池制造工艺及装备联盟发起,联合国内锂电设备企业共同组建的“全固态电池智能制造平台”正式成立。这种产学研协同创新模式的建立,将有力加速固态电池产业化进程。

未来5年既是固态电池技术突破的关键攻坚期,更是产业链生态的战略整合期。行业将形成以技术突破驱动产业升级、以产业链整合推动成本下降、以应用场景创新拉动市场需求、以标准体系构建规范行业生态、以金融资本激活创新动能的“五位一体”协同发展体系。在这一过程中,具备“材料专利+装备自研+头部客户”三重卡位的企业,将在新一轮能源密度革命中享受最长景气红利。

六、结论与展望

固态电池作为下一代储能技术的核心方向,正处于从“0→1”突破的关键时期。通过对全球固态电池产业全面分析,可以得出以下结论:

从技术发展路径来看,固态电池发展将遵循“半固态先行、全固态蓄力”的节奏。半固态电池作为过渡方案,已率先在高端消费电子和电动汽车领域实现商业化应用,解决了低温性能和安全性等核心痛点。全固态电池预计将在2027-2028年开始产业化,2030年左右实现规模产业化。

从产业竞争格局来看,全球固态电池竞争呈现“多元化、多极化”特点。日本以丰田为代表聚焦硫化物路线,中国多种技术路线并行发展,氧化物路线产业化进度领先。未来相当长一个时期内,动力电池市场将呈现常规液态、半固态、全固态电池三足鼎立格局。

从市场增长前景来看,固态电池市场将迎来快速增长期。预计到2030年,全球固态电池需求将达到270.8GWh(乐观预测达808GWh),市场空间达到2180亿元。增长驱动力主要来自新能源汽车、消费电子、eVTOL、人形机器人等领域对高安全、高能量密度电池的需求。

从产业链机遇来看,固态电池将带来全产业链的投资机会。设备企业作为第一波受益者,已迎来订单大幅增长。固态电解质等关键材料、干法电极等专用设备、电池制造等环节都将迎来发展机遇。

总体而言,固态电池产业正处在产业化前夜,虽然仍面临界面阻抗、成本高昂、产业链不成熟等挑战,但在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下,产业化进程有望加速。

未来几年,随着关键技术突破和产业链协同创新,固态电池有望率先在高端应用领域实现规模化商用,逐步向主流市场渗透,最终推动能源存储技术进入新一轮革命,为新能源汽车、消费电子、低空经济等多个领域的发展提供核心支撑。